06.05.25 – Recyclingtechnologie

Wollabfälle recyceln und kreislauffähig machen

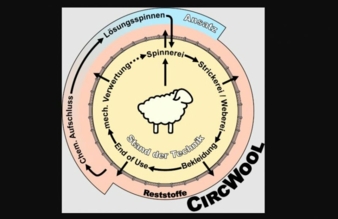

Ziel des Projektes „CircWool“, im Rahmen der Forschungsinitiative Biotexfuture am Textilinstitut ITA an der RWTH University Aachen, ist die Entwicklung einer Recycling-Technologie für Wollabfälle zur Wiedereingliederung in den Textilkreislauf.

Die Forschenden des ITA und des Center Textillogistik der Hochschule Niederrhein sowie des Sportartikelherstellers Ortovox, die ebenfalls Teil des Projektkonsortiums sind, konzentrieren sich dabei auf ein neuartiges lösungsmittelbasiertes Recycling. Sie gehen davon aus, mit einem solchen nachhaltigen Recyclingverfahren Abfallmengen zu reduzieren und nachhaltige Hochleistungsfasern herzustellen zu können. Gleichzeitig würde dies den Wert von Wolle steigern, da so aus Abfall ein wertvoller Sekundärrohstoff entstehen kann. Bislang wird Wolle in nennenswerten Mengen insbesondere auf mechanische Weise recycelt. Die so erzeugte Recycling-Wolle erfüllt bislang jedoch nicht die Qualitätskriterien für hochwertige Wolltextilien und spielt daher aktuell keine große Rolle in der Bekleidungsindustrie.

Wolle – eine der ältesten Naturfasern zur Bekleidungsherstellung

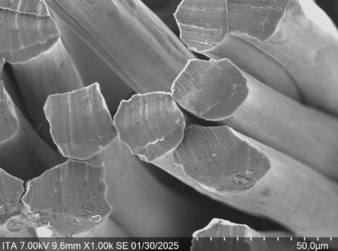

Neben den Wärme-Eigenschaften ist sie schmutzabweisend, geruchsresistent, atmungsaktiv, elastisch sowie knitterarm und bietet auch bei Feuchtigkeit ein angenehmes Tragegefühl. Heute wird vor allem gerne die sehr weiche und feine Wolle vom Merinoschaf, beispielsweise für hochfunktionale Sportbekleidung eingesetzt.

Die Wollfaser selbst besteht vorwiegend aus dem Protein Keratin. Das in Wolle enthaltene Keratin kann durch Aufspaltung (Hydrolyse) herausgelöst werden, um es z. B. für Kosmetika, in der Medizin, für Textilien oder in Nahrungsergänzungsmitteln einzusetzen. Hierfür muss nach bisherigem Forschungsstand die Wolle in eine Lösung aus Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid gegeben werden. Es wird aktuell daran geforscht, das gelöste Keratin anschließend mittels verschiedener Spinnverfahren zu einer „synthetischen Keratinfaser“, also einer kunststoffbasierten Faser mit natürlichen Keratin-Eigenschaften zu verspinnen. Derzeit werden bei der Aufbereitung und Herstellung dieser Wollrecycling-Faser im Elektro- und Nasspinnverfahren jedoch umweltschädliche, erdölbasierte Additive verwendet.

Wollabfälle zur Förderung einer zirkulären Textilwirtschaft

Im Rahmen von CircWool werden neue lösungsmittelbasierte Trenn- und Aufbereitungsverfahren für Wolle erforscht, um Keratin effektiv und möglichst umweltschonend herauszulösen und in Zukunft eine Proteinfaser ohne erdölbasierte Zusätze herstellen zu können. Darüber hinaus zielt das Projekt darauf ab, die Grundlagen zu erforschen, um eine neue Faserart herzustellen. Diese soll in Zukunft aus reinem Keratin bestehen oder aus Keratin in Kombination mit Biopolymeren oder recycelten Polymeren wie Cellulose, Glucanen, Chitosan oder recyceltem Acryl.

Das CircWool-Projekt ist in fünf Arbeitspakete unterteilt

1. Zunächst werden die Akzeptanz und die Anforderungen der Verbraucher und Verbraucherinnen an die neuen Fasern durch soziale Experimente, Workshops und Umfragen in den sozialen Medien bewertet, um sicherzustellen, dass die Fasern den Marktbedürfnissen und -präferenzen entsprechen.

2. Konzentration auf die Sammlung und Kategorisierung von Wollabfällen.

3. Durchführung einer Materialfluss-Analyse, um die Skalierbarkeit des Recyclingprozesses zu bewerten und sicherzustellen, dass er breit und nachhaltig angewendet werden kann.

4. Entwicklung eines lösungsmittelbasierten Verfahrens zur Auflösung von Wollfasern, um eine Keratinlösung zu erzeugen, die zu neuen Fasern versponnen werden kann.

5. Optimierung des Nassspinnprozesses um sicherzustellen, dass die hergestellten Fasern die gewünschten Qualitätsstandards in Bezug auf Feinheit, Festigkeit und Querschnittseigenschaften erfüllen.

Der aktuelle Stand

Erfolgversprechende Ergebnisse, auf denen weitere Forschungsteams aufbauen können, wurden im Bereich neuer lösemittelbasierter Trennprozesse zur Gewinnung von Keratin gewonnen. Auch ist es am ITA gelungen, durch eine technische Weiterentwicklung eine Mischfaser mit 50 %-igem recyceltem Wollanteil und einem Biopolymer herzustellen. Das Team der Hochschule Niederrhein, Center Textillogistik ist aktuell dabei, die Warenströme von Wollabfällen zu untersuchen, wobei sich u. a. gezeigt hat, dass aus den Sammelstellen des klassischen öffentlichen Textilrecyclings verhältnismäßig geringe Wollmengen aus der Sortierung anfallen, die zudem häufig in Mischgeweben verarbeitet sind.